【004】白根陸夫が独自開発した「再就職支援サービス」ノウハウStep1「インテーク面接」① 高齢者を支える者

高齢者一人を何人で支えるか

プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー🄬白根陸夫です。

人生100年時代といわれます。

その根拠は、医学の進歩による平均寿命の延伸と、将来推計値にあります。

具体的には、「2007年生まれの日本人の半数が107歳まで生きる」という研究結果や、2070年には平均寿命が男性85.89$歳、女性91.94$歳になるという予測が、この概念の根拠となっています。「人生100年時代」は、単に長生きすることだけでなく、健康寿命を延ばし、いかに長く活躍できるか、生き生きと生きられるかが重要視されています。

公的年金は賦課方式です。年金支給のために必要な財源を、その時々の保険料収入から用意する方式です。

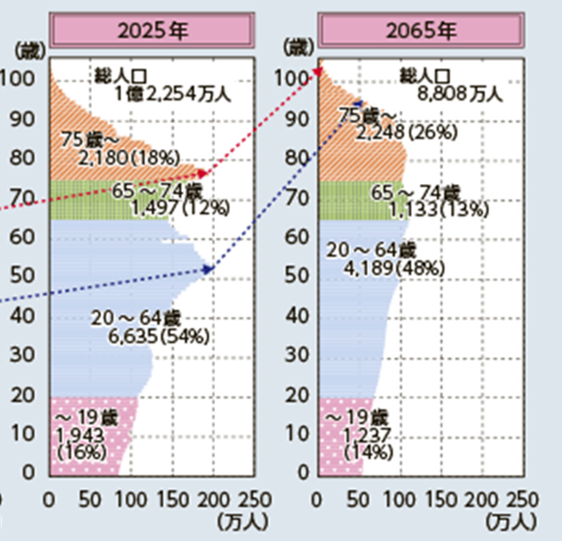

現役世代から年金受給世代への仕送りに近いイメージです。 現役世代が高齢になって年金を受給する頃には、その下の世代が納めた保険料から自分の年金を受け取ることになります。高齢者1人を支える人数は何人でしょうか。

2024年現在、日本の高齢者1人を現役世代(15歳〜64歳)約2.0人が支えています。この比率は、1950年には約12.1人、2010年には約2.8人でしたが、少子高齢化により減少傾向にあります。

将来的には、2065年には約1.3人で支える社会になると推計されています。

過去~現在と将来の支え手(現役世代)の人数

• 1950年頃:生産年齢人口12.1人で高齢者1人を支えていた(神輿型)

• 2010年:現役世代2.8人で高齢者1人を支えていた(騎馬戦型)

• 2017~2024年頃:現役世代2.0人で高齢者1人を支えていた(天秤棒型)

• 将来(2065年):現役世代約1.3人で高齢者1人を支える状況になると推計されている(肩車型)

万人に確実にかならずやってくるセカンドキャリアでは自助努力がつよく要請されることが社会になることがわかります。その備えについて考えてみたことはありますか?【つづく】

お電話受付時間9:00~17:00

【土・日・祝日を除く】